|

|

这是一篇转载的文章,是德国乐评家马丁·霍夫迈斯特对王之炅的采访,载于微信公众号:hjy12306,[黄佳音幼儿小提琴教育]。

人类的耳朵通常都不在一个水平线上,年龄的不同甚至时间的不同,也使听力对频率的感受能力发生显著的偏差,因而一百个人对同种一声音,会至少产生一百种不同的感受。同一个纯粹的单音,在由数码机和模拟机分别重放时,人类的听感是否有区别?而由多个单音的谐波所叠加的复合波形信号,在由数码机和模拟机分别重放时又会产生什么不同的效果?这又是我们所不得而知的。

我想,若是从艺术家的角度来看待这个问题,可能会得出另一种我们所不熟悉的结果或者答案来。

德国乐评家马丁·霍夫迈斯特对王之炅的采访

转北京如歌文化

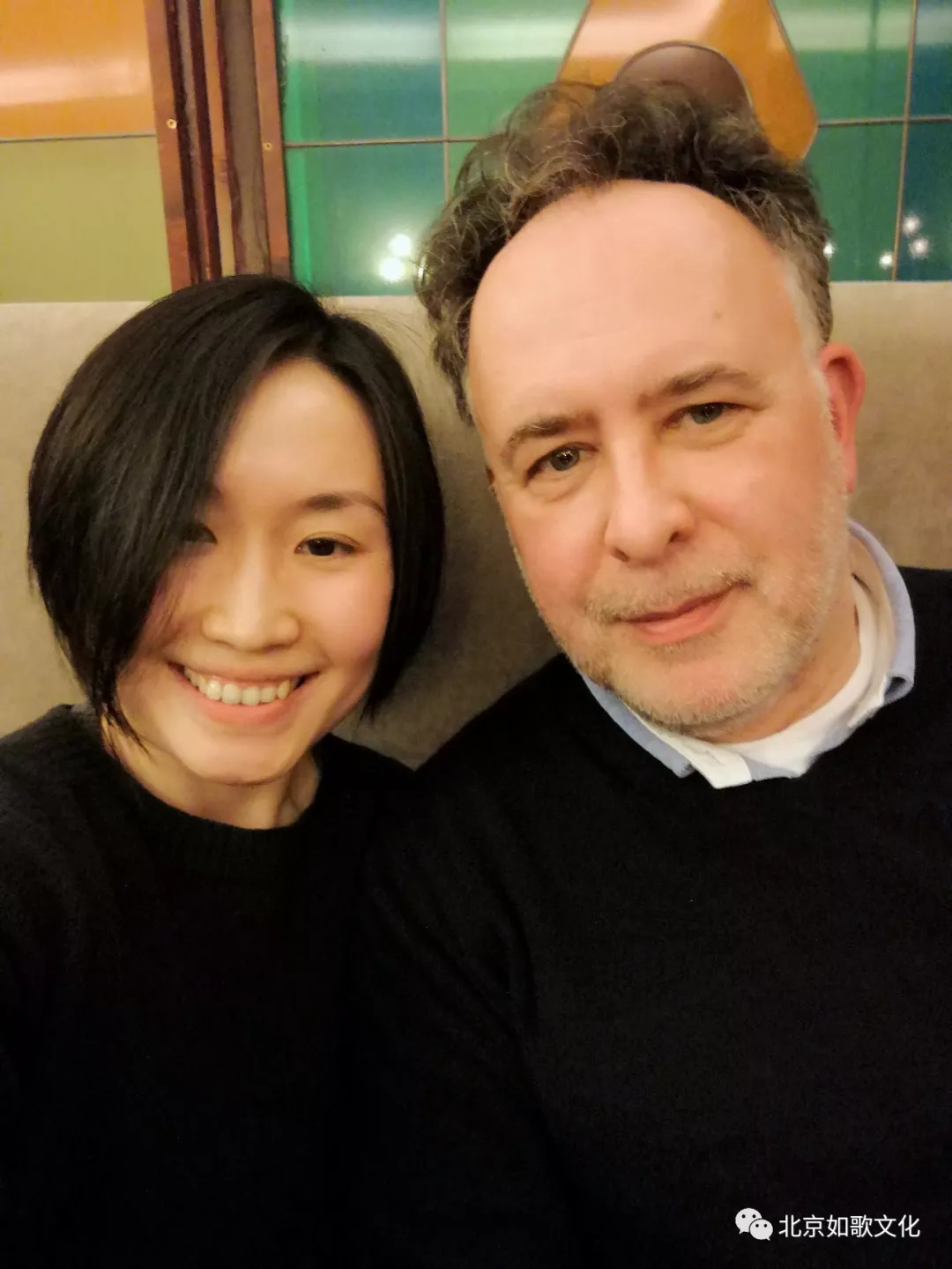

小提琴家王之炅刚刚录制完新唱片,德国乐评家马丁·霍夫迈斯特就乘火车专程从莱比锡赶来柏林,对王之炅进行了专访。这篇专访刊登在这张唱片的说明书里。

我第一次知道马丁,是在读了格万特豪斯四重奏录制的贝多芬全集唱片里的那篇采访,这套传世经典录音配上他的采访,真的是从聆听到阅读都很过瘾。

王之炅与马丁·霍夫迈斯特

霍夫迈斯特:王女士,首先请问一下你作为小提琴家的艺术理想是什么。

王之炅:第一个问题就提出这么一个关键的问题!当然,艺术是什么,艺术家是什么,怎样成为一个好的艺术家,是每一个音乐家作为首要思考的问题。对于这种非常棘手的问题,我们应该真诚而近乎冷酷地为自己寻找答案。音乐和艺术是两个不同的概念,艺术范围太广而包罗万象,演奏音乐只是一种小小的表现形式。对我来说,对广义的艺术境界上的追求,决定了我是否能成为一个好的音乐家。此外,作为一个艺术的诠释者,我们应当对其他的各种艺术种类有所涉猎,可以是文学,舞台表演,绘画,设计,电影等等。就我个人来说,产生影响的也有中国书画和哲学。人对于生存在这个世界上的方方面面的大观念,最终会浓缩于他的音乐精华之中。对我而言,这个毫无疑问。当一个音乐家演奏的时候,他的生活经历,知识,态度,全部都融在他的声音当中,自然流露。

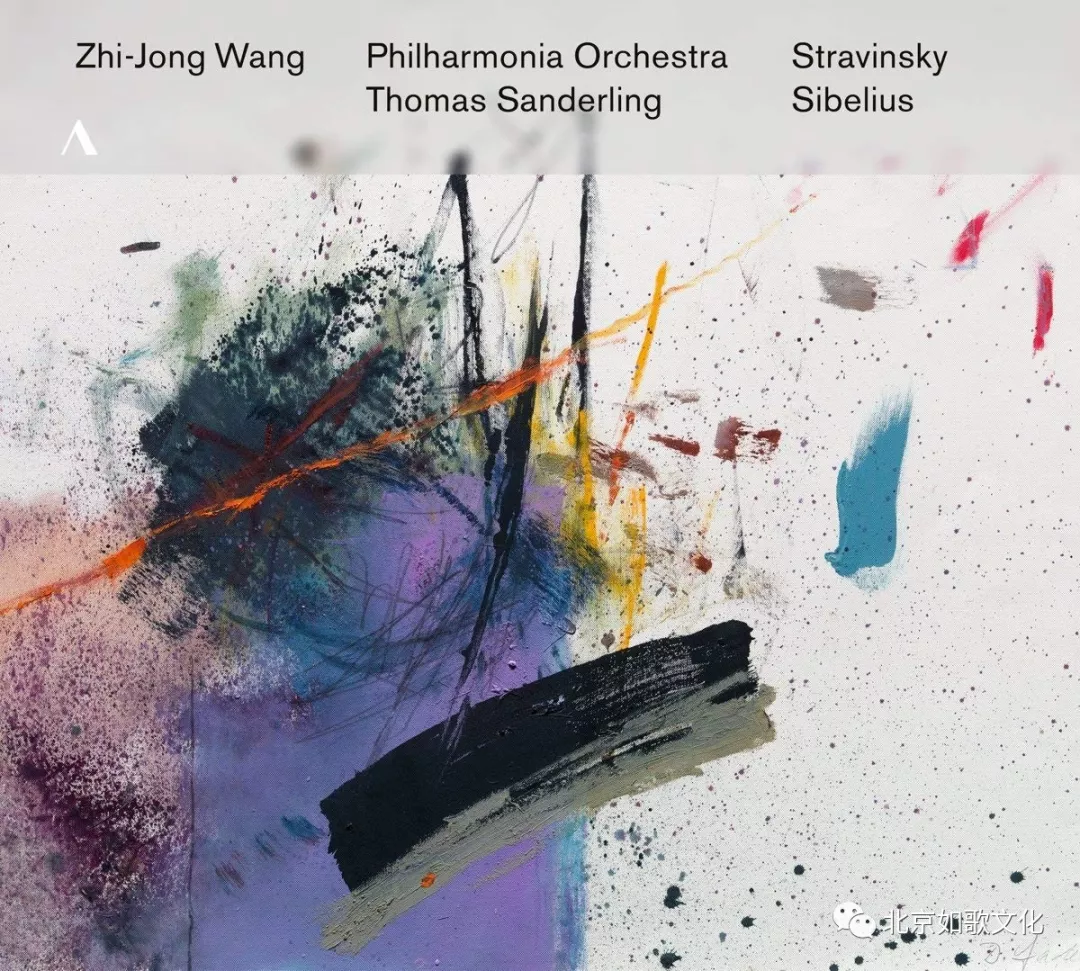

王之炅最新唱片的封面

霍:每一位一流的小提琴家都有他或她独特的声音,然后再和作品结合在一起。你是如何定义你的声音或者你理想中的声音的?

王:现代的技术如此发达,这给音乐家的现场录音或者录音室录音无疑带来了很大的改变。同时,这种技术上的革新也反过来对音乐家造成影响,有好的方面,也有不好的方面。基于这种技术的革新,有不少音乐家在录音的声音要求上倾向一种非常完美,但冷冰冰的数码时代声音。我有时候有些想念模拟录音时代的声音,那种温暖的,有很多色彩的,好像在耳边低声细语的音色。所以我特别倾心于老的录音里奥伊斯特拉赫、梅纽因、西盖蒂这些人的琴声,尽管当时录音技术有限。在我的录音中,我在手中这把1716年的斯特拉迪瓦里的帮助下受到了启发。它有极多的色彩可能性,也能胜任完美的歌唱性。他的声音并不像后期制作的一些提琴那样声音非常直接地传出去。它的声音内在,非常丰富神秘,有许多可能性可以探索。

霍:音乐已经改变了你的童年和少年时代。你还记得当你第一次见到你的乐器时的情景吗?

王:我从两岁半就开始学琴,所以小提琴对我来说,就像与生俱来的一部分。因为相处得太自然了,我从来没有认真地考虑过,我将来要用它来做什么。在我17岁的那一年,我有幸听到韩国小提琴家郑京和的一场音乐会,有一种茅塞顿开的感觉:或许我应该做一个职业小提琴家。

霍:我看了一下你的保留曲目,可以说范围非常广,涵盖了从巴洛克到二十和二十一世纪的现代音乐。有什么作品、或者哪位作曲家,或者哪个时期的作品,让你感觉最自然和亲近?

王:我们总是需要试着去喜欢每一首自己正在演奏的作品。在学习作品的过程中,要有强烈的愿望去探索和接近它。哪怕这部作品在一生中我可能只表演这一次。基本上来说,我对新的,很少演奏的作品持很开放的态度,愿意演奏它们。但是,德奥经典作品是我内心深处的真正的至爱。

霍:这张唱片里,西贝柳斯和斯特拉文斯基反差很大。在这样不同寻常搭配的背后,有什么特别的想法吗?

王:将这两首作品安排在一起的初衷,是我想要两个对比性特别强烈的作品,不像是传统的西贝柳斯和柴可夫斯基放在一起的那种组合。这两首作品都写于20世纪上半叶,时间上相隔大约30年。但你听它们的时候,可能会觉得,它们之间的差别跨度有一个世纪。一首是d小调,一首是D大调,当然这也是一个对比。但是,主要的差异来自于他们的音乐性格。西贝柳斯还是比较传统的,那种独奏与乐队对抗性的协奏曲。它的写作构思非常小提琴化,所以虽难,但演奏很顺手。斯特拉文斯基就是另一码事了:他把独奏融在了乐队里面。这需要非常多的独奏和乐队各声部的交流,像室内乐那样立体的对话。演奏技巧方面也有很大的差别,它的难度并不在于传统的技术难度上。两者音乐的氛围,更是大相径庭。西贝柳斯的协奏曲,更加内在,有一些阴郁。而斯特拉文斯基,整体兴奋而具有紧张感。但是我很享受这种强烈的对比性,这种辩证的手法——用事物内在的联系作为最终区分它们的手段。

霍:斯特拉文斯基《小提琴协奏曲》的录音并不多。即使是在音乐会上,听到的机会也不多。

王:这可能是因为它复杂的配器,还有乐队演奏技术上的难度这些原因。这也就可能为什么,它作为录音会比现场演奏更有意思。斯特拉文斯基协奏曲的音乐诠释也同样不易。几种音乐风格的结合,不断变化的音乐语言,巴洛克与浪漫主义的共存,使得音乐的呈现需要付出极大的努力。音乐内容是丰富多彩的。不直白,很多内容掩盖在面具和倒影之下待解读:反讽的、讽刺的、愤世嫉俗的、夸张的,等等。也有将愉快的煽情和夸张、实验性的片段结合,传统与原创的概念并存。作为小提琴家,你不会在它这里感受到炫技性的协奏曲中那些传统的写作方式。斯特拉文斯基对这件乐器并不熟悉,他对构建一个拥有炫技独奏的辉煌的场景毫无兴趣,他反而是把小提琴部分融入到管弦乐团当中,从而创造出了前所未有的效果。想当初,斯特拉文斯基是在极不情愿的情况下开始了这部作品的创作的,后来是欣德米特努力说服了他,使之第一次燃起了创作小提琴协奏曲的热情。

霍:在西贝柳斯《小提琴协奏曲》里,旋律、色彩、动态不断变幻,情感的氛围贯穿始终。在其中所你所追求的是什么:浪漫、丰富、神秘,或者是曲式和结构?

王:我还是个学生的时候,老师们会建议,在学习任何作品之前先去了解一下作曲家的生平,深入了解一下当时的社会背景。在学习过程中这是很正确的途径。但现在我倾向从另外一个角度去看。我更愿意尝试,只是从乐谱当中去解读音乐。因此我只会尝试去表达我在乐谱中看到的东西,摈弃先入为主的一切成见。每一次演奏,我都想把过去在脑海里留下的影子抹掉。这是我发展纯粹的个人视角的唯一途径。比方说西贝柳斯协奏曲的开头,很多人把湖啊,黑天鹅啊,和这音乐联系在一起。这对我来说,太禁锢了。或者说,我对情感比对单纯画面感更感兴趣。除了西贝柳斯以外,只有为数不多的协奏曲具有如此丰富的色彩和多样性。戏剧化与沉思,静谧与狂喜,浪漫柔情与尖锐挺拔的乐句交互轮替,清晰的线条和轮廓充满北欧特有的音乐语言。这首协奏曲的元素之一d小调,是理解它的关键。音乐的调性决定作品的性格。曾经我有一位老师谈到,每一个调性都有一种特定的色彩。我对此记忆深刻,并思考良久。对西贝柳斯协奏曲而言,d小调是最完美的调性,正如D大调之与贝多芬小提琴协奏曲。

霍:欧洲古典乐坛在过去几十年里发生了巨大的变化,原因之一是亚洲音乐家的出现,其中特别是中国音乐家。同时,关于亚洲音乐家是否理解欧洲古典音乐的讨论,也越来越多。

王:对每个艺术家来说,都有一个艺术生发的根本,即自己生长环境下的文化。你必须深入了解自己的文化,越多越好,这样才有可能延展到别的文化中并去了解它。移植到音乐上:我的用意则是以我的中国背景为根本来理解和诠释欧洲音乐。比方说肖邦和莫扎特的音乐,如果你精通亚洲诗歌和哲学精神,会发现它们有共通之处。如此共通的其实有不少有趣的例子,新的视角总是在出现。在这一方面,我觉得有一些言论过时了。尤其是在现在这样一个互联网具有巨大影响力的全球化世界,相比50年前,人们与他国文化之间的距离要近太多了,相互理解的程度也在大幅上升。在这样一种环境下,为什么还认为亚洲音乐家对巴赫,贝多芬,或者勃拉姆斯的认识会比欧洲人少呢?早在几十年前,中国的传奇钢琴家傅聪就已经在诠释欧洲音乐作品上另辟蹊径,独树一帜。

注:马丁·霍夫迈斯特(Martin Hoffmeister)是欧洲著名乐评人,莱比锡中德广播电台音乐部门资深编辑。

唱片内容明细:

唱片编号:Accentus ACC30430

西贝柳斯:d小调小提琴协奏曲 Op.47

斯特拉文斯基:D调小提琴协奏曲

陆培:京剧(小提琴独奏)

小提琴:王之炅

托马斯·桑德灵指挥爱乐乐团

录制于伦敦阿贝路录音室一号录音室

文档出处:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... RWwffuARKp2aDVYh#rd

|

评分

-

1

查看全部评分

-

|